膣の近くに痛みを伴う腫れが生じると、歩行時や座位時に擦れるため、日常生活を送るのもつらく感じることでしょう。

もしかすると、その腫れはバルトリン腺に分泌液が溜まることで生じる“バルトリン腺嚢胞”かもしれません。

そこで本記事では、バルトリン腺嚢胞の原因や症状などをご紹介します。

「女性特有の悩みを解消して、快適な毎日を送りたい」とお考えの方は、ぜひご覧ください。

バルトリン腺嚢胞とは?

バルトリン腺嚢胞とは、バルトリン腺に分泌液が溜まり、袋状に腫れてしまった状態を指します。

バルトリン腺は、女性器の外陰部にあるエンドウ豆大の分泌腺で、膣付近を湿らせるための潤滑液を分泌しています。

稀になんらかの原因でその管が閉塞して詰まり、分泌液が溜まってしまうことがあるのです。

この液体が溜まった部分を、嚢胞(のうほう)とよびます。

嚢胞が小さければ症状はあまりみられませんが、状態が悪化して大きくなると、歩行時や座位時に擦れて不快感を抱くようになります。

バルトリン腺嚢胞の原因

バルトリン腺嚢胞を発症する原因は、デリケートゾーンに存在する細菌の感染であるとされています。

その原因菌は一つではなく、さまざまな種類があります。

バルトリン腺嚢胞が発生する主な原因菌

- 大腸菌

- 嫌気性菌

- ブドウ球菌

- 連鎖球菌

- クラミジア

- 淋菌

上記のほか、オーラルセックスの際に、呼吸器微生物である肺炎球菌やインフルエンザ桿菌(かんきん)に感染して発症することも珍しくありません。

なお、細菌への感染だけではなく、外部からの衝撃や分泌液の粘り気の増加も、バルトリン腺が詰まる原因になると考えられています。

バルトリン腺嚢胞の症状

では、バルトリン腺嚢胞が生じると、どのような症状がみられるのでしょうか。

嚢胞が小さい段階では、外陰部に違和感を抱く程度で痛みはなく、発症に気づかない方も多くいらっしゃいます。

しかし、症状が悪化して嚢胞が大きくなり、腫れが生じると、歩行時や座位時、または性交時に不快感や圧迫感を抱くようになります。

なかには、嚢胞がピンポン玉ほどの大きさになるケースもあり、日常生活に支障をきたしてしまうかもしれません。

さらに、バルトリン腺嚢胞が膣付近に生息する細菌に感染すると、内部に膿が溜まってバルトリン腺膿瘍になります。

膿瘍になると、激しい痛みや腫れ、赤みが生じ、炎症がひどい場合は38度以上の発熱を引き起こすこともあります。

症状が深刻な場合、適切な治療が必要となるため、早めに医師に相談してください。

バルトリン腺嚢胞の治療法

バルトリン腺嚢胞を疑う症状がみられた際には、産婦人科を受診するとよいでしょう。

産婦人科では、嚢胞の大きさや感染の有無など、病状や症状に合う適切な治療を受けられます。

バルトリン腺嚢胞の治療法は一つではありません。

嚢胞の大きさや感染の有無など、病状や症状によって異なります。

嚢胞が小さく無症状、かつ処置を希望しない場合には、経過観察となることがほとんどです。

ただし、症状がある場合は治療を受けることとなります。

バルトリン腺嚢胞の主な治療法としては、以下が挙げられます。

- 抗生剤による保存的な治療

- 穿刺(せんし)や切開による排液・排膿

- 嚢胞造袋術(開窓術)

- 嚢胞摘出術

なかでも痛みがある場合には、穿刺や切開による排液・排膿が有効です。

バルトリン腺の穿刺では、18G(外径1.2mm)の針を使用し、溜まっている液体を吸引します。

その際には、細菌に感染していないかを確かめるために、排液・排膿した内用液で細菌培養検査を行うのが一般的です。

検査で陽性反応が出た場合は、抗生物質を服用します。

また、再発の可能性をなるべく抑えたい方は、手術で根本的な治療を受けることも可能です。

バルトリン腺の手術にはいくつかの術式があるため、症状に合わせて適切な治療を受けることが大切です。

バルトリン腺の手術

|

バルトリン腺嚢胞造袋術 |

病変部を切開し嚢胞の端を反転させ、切開部の表皮に縫合する手術 |

|

バルトリン腺嚢胞摘出術 |

嚢腫壁をそのまま摘出する手術 |

|

バルトリン腺膿瘍切開術 |

バルトリン腺膿瘍切開術は、メスを使用して切開排膿する手術 |

手術と聞くと、手術室で行う大掛かりなものを想像するかもしれませんが、外来の処置室で行うこともあります。

なかには、日帰りで手術を行っている産婦人科もあるため、忙しい日々を過ごしている方でも安心です。

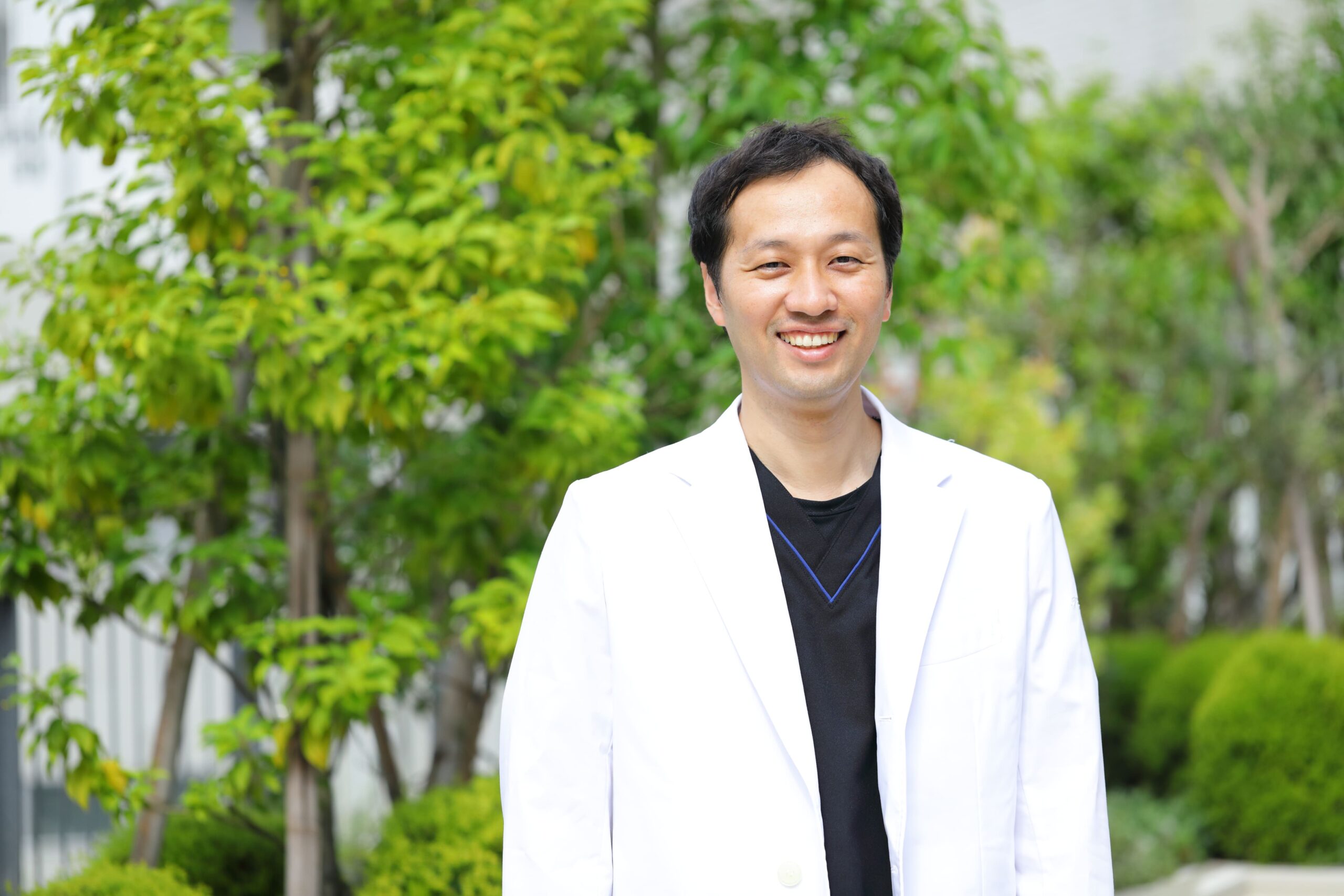

LOG原宿では、バルトリン腺膿瘍切開術を日帰りでお受けいただけます。

ただし、これらの手術はすべての産婦人科で行っているわけではありません。

手術を検討している場合は、事前にホームページを確認するか、受診を考えている産婦人科クリニックや病院にお問い合わせください。

バルトリン腺嚢胞の治療後の経過

バルトリン腺嚢胞は、治療後の様子にも気をつけたほうがよいかもしれません。

なぜなら、手術をせずに穿刺や切開排膿で症状が改善した場合でも、再発する可能性があるからです。

多くの場合、排膿することで完治しますが、穿刺や切開排膿による治療を受けた方のうち約15%が再発するといわれています。

再発を繰り返す方は根本的な治療が必要となるため、バルトリン腺嚢胞造袋術、あるいは摘出術を受けるのが一般的です。

バルトリン腺嚢胞と似た症状の疾患

バルトリン腺嚢胞以外にも、デリケートゾーンに腫れや痛みを生じる疾患はいくつかあります。

そのため、バルトリン腺嚢胞が疑われる症状がみられても、ほかの疾患の可能性もあると覚えておきましょう。

ここからは、バルトリン腺嚢胞と似た症状が表れる4つの疾患を確認していきます。

尖圭コンジローマ

性器付近にできるトサカのようなイボには、尖圭コンジローマの疑いがあります。

これは性行為を介し、ヒトパピローマウイルス(HPV)が皮膚や粘膜に感染することで発症する病気です。

自覚症状がほとんどなく、発症していることに気づかないケースも多い病気ですが、放っておくとイボが徐々に大きくなり、ほかの部位にも広がります。

ヒトパピローマウイルスに感染すると、免疫力が弱まり、HIVの感染率が高くなるともいわれています。

似た症状がみられる方は、早めにクリニックを受診するのが大切です。

性器ヘルペス

性器ヘルペスは、単純ヘルペスウイルスを病原体とする性感染症です。

感染すると、性器やお尻の周辺に、痛みやかゆみを伴う水ぶくれが生じます。

そのほか、発熱や身体のだるさ、排尿痛、もしくは鼠径部(そけいぶ)の腫れの症状がみられることもあります。

また、ヘルペスウイルスは一度感染すると体内から取り除くことができません。

多くの感染者が再発を繰り返すことにくわえ、感染力も非常に強いため、症状が表れている際には、性行為やオーラルセックスを控えるべきです。

性器やお尻の周辺に違和感を覚えたらすぐに診察を受け、再発を防止するための治療を始めましょう。

毛嚢炎(もうのうえん)

おできという名前で知られる毛嚢炎は、毛穴のある部位ならどこにでも発症する感染症です。

発症すると、中央に膿を持った赤みのあるできものが生じ、軽い痛みやかゆみの症状が表れます。

軽度の炎症であれば、むやみに触れずに患部を清潔な状態に保つ、または市販薬を塗ることで自然と治癒します。

症状が進行すると、できものが硬いしこりとなって、激しい痛みや熱感が生じることも珍しくありません。

そのような場合は、早めに医師に相談してください。

リンパ嚢胞

リンパ管の一部が異常に膨らみ、中にリンパ液が溜まって袋状になったものを、リンパ嚢胞といいます。

病気の原因は、胎児期にリンパ管が形成されるときに起こった異常だと考えられていますが、詳細は判明していません。

多くの場合、リンパ嚢胞は首や脇の下にできますが、全身のどこにでも発生します。

しかし、一般的に痛みはなく、治療は必要ありません。

ただ、内臓を圧迫する位置や、体の動作の邪魔になる位置に発生した場合は、治療が必要になります。

バルトリン腺嚢胞とは、バルトリン腺に分泌液が溜まり、腫れた状態のこと

今回は、バルトリン腺嚢胞の原因や症状を、治療法とあわせてご紹介しました。

バルトリン腺嚢胞は、細菌感染により、膣付近にあるバルトリン腺の分泌液が溜まることで、袋状の腫れが生じる状態です。

多くの場合、抗生剤による保存的な治療を行いますが、改善がみられなければ、手術で排液・排膿を促します。

バルトリン腺をはじめ、デリケートゾーンにおける症状でお悩みの方は、ぜひLOG原宿にお越しください。

穿刺や切開を行う治療、あるいは手術が必要な場合、当日中にお受けいただくことが可能です。

2025.06.24

2025.06.24