過多月経とは

経血の量は他人と比較するのが難しいものです。

余程の変化がない限り、多くの方が「こんなものかな」と思ってしまうのも無理はありません。

今回の生理は200mlだったとか、私の生理の出血量このぐらいなのって見せ合うことは中々ないですよね。

そもそも生理の出血量が多い目安として、mlで表示されますが、ナプキンやタンポンを絞り出して生理の出血量を計る方はいないと思います。

しかしあまりにも量が多いと、様々な症状を引き起こす「過多月経」である可能性もあります。

経血の量が多いのか少ないのか、また、どれくらい多いと過多月経になるのか、これらの線引きが非常に難しいものです。

過多月経の症状

- 経血の中に、レバーみたいな血の塊が混じっている

- 生理用ナプキンが1時間も持たないので、何度も交換している

- 昼間でも夜用ナプキンを使わないと漏れてしまう

上記に当てはまっている場合は、生理の量が多い可能性が高いです。

過多月経による出血で貧血(鉄欠乏性貧血)を起こすと、めまいや身体のだるさ、立ちくらみなどの辛い症状が現れやすくなります。

鉄欠乏性貧血とは

鉄分は、赤血球の主成分である「ヘモグロビン」を生成するのに欠かせないミネラルです。

鉄分は、赤血球の主成分である「ヘモグロビン」を生成するのに欠かせないミネラルです。

鉄分不足によって起こる貧血を、「鉄欠乏性貧血」と呼びます。

徐々に症状が進行していくため、貧血状態に陥っていると自覚できない患者様も少なくありません。

そのためご本人が貧血状態に慣れたまま、治療を受けずにいるケースが多々あります。

動悸や息切れ、耳鳴りを伴うこともあります。

また、ヘモグロビンが不足するので、顔色が青白く見える、爪が平らになるといった症状も出現します。

過多月経になる原因

婦人科器質性疾患

婦人科で診る部位(子宮など)の疾患によって、発症するものを「器質性疾患」といいます。

代表的な例としては、子宮内膜ポリープや子宮筋腫、子宮腺筋症など良性腫瘍、そして子宮体がんや子宮頸がんなどのがん疾患があげられます。

疾患によって起こる過多月経の場合、その疾患が良性か悪性かを、検査で調べることが大切です。

内診や超音波、子宮鏡検査を受け、子宮体がん検査や子宮腟部細胞診といった検診を受けることが重要です。

また、悪性腫瘍を速やかに見つけるためにも、婦人科の検診は定期的に受けるようにしましょう。

婦人科機能性疾患

黄体機能不全や無排卵性周期症(月経のような出血はあるのにもかかわらず、排卵が伴っていない症状)などといった、女性ホルモンの異常によって過多月経が起こるケースもあります。

これらの症状は、初潮からまだ数年しかたっていない10~20代の方と、これから閉経を迎える40代以降の方に多く見られます。

まずは、この年代によく起こる原因が隠れていないかを探ります。

診察では問診と超音波検査、場合によりホルモン検査を行い、その後に診断します。

内科的疾患

内科的な問題で血小板が減少する、血が固まりにくいなどの血液疾患によって、過多月経を引き起こすこともあります。

先天性の異常・疾患、もしくは後天的な理由によって発症したもの、薬物の副作用などで生じるのではないかと考えられます。

過多月経の診断をきっかけに、血液疾患が見つかった患者様も少なくありません。

治療方法

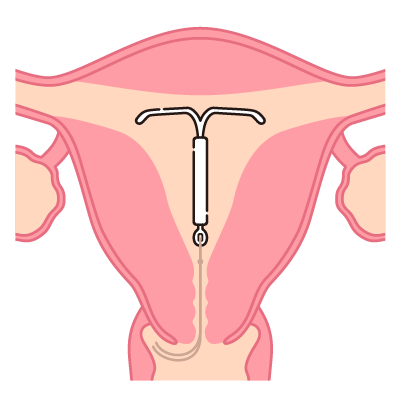

ミレーナ

ミレーナは、IUSは「Intrauterine System」の略で、子宮の中で常に黄体ホルモンを放出させる子宮内システムのことです。

全世界で約4000万人の女性が使用しています。

黄体ホルモンには、子宮内膜の増殖を抑制させる働きがあります。

生理の出血量を抑えて月経痛を緩和させるなどといった、月経の症状を落ち着かせるのに有効なホルモンです。

この効果によって、過多月経の改善にも期待できるのです。

また、過多月経が解消されるので、貧血の改善にも期待できます。

一度挿入しただけで、5年間使用し続けられます。

また、月経が来なくなる効果もあるため、避妊療法として用いることもあります。

ホルモン療法

女性ホルモンの分泌バランスを、薬でコントロールしていく治療法です。

女性ホルモンの分泌バランスを、薬でコントロールしていく治療法です。

ホルモン治療で処方される製剤としては、黄体・卵胞ホルモン混合製剤(ピル)や、黄体ホルモン製剤、GnRH製剤などが挙げられます。

黄体・卵胞ホルモン混合製剤(ピル)、黄体ホルモン製剤には、女性ホルモンのバランスを直接コントロールする効果があります。

GnRH製剤は、脳下垂体に働きかけることで、女性ホルモンの分泌を抑制する薬です。

患者様一人ひとりの体質や状態を考慮して処方します。

手術療法

症状がひどい場合、器質性病患の内容によっては、手術を選択することもあります。

症状がひどい場合、器質性病患の内容によっては、手術を選択することもあります。

手術は大きく分けると、臓器から病巣の部分だけを除去する「保存手術」と、疾患のある臓器を全部取り出す「根治手術」があります。

手術方法は、疾患の重症度やその内容、その後の妊娠の希望の有無などに合わせて選択します。

「手術が必要」と判断した方には、提携先やご希望の医療機関へご紹介します。

検査と治療にかかる費用の目安

| 内容 | 料金 |

|---|---|

| 初診料 | 890円 |

| 再診料 | 380円 |

| 超音波検査 | 1,600円 |

| ホルモン採血 | 4,000円 |