生理不順

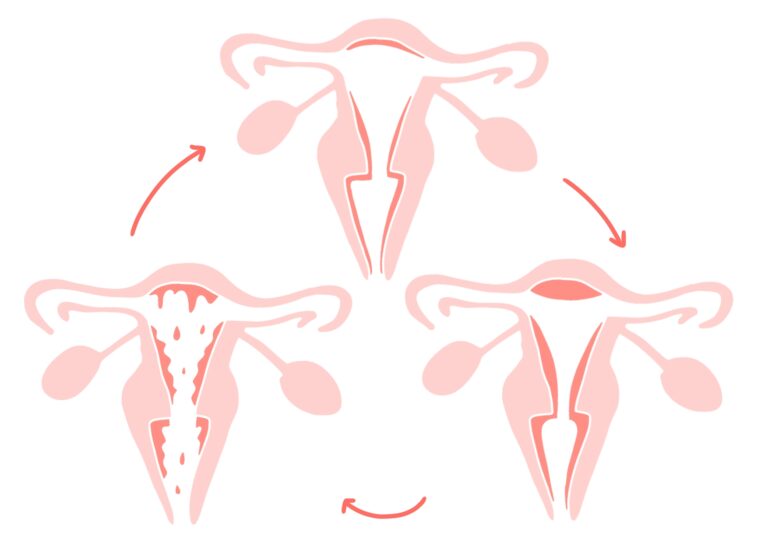

生理の初日から、次の生理の初日までの期間を生理周期と呼びます。

生理の初日から、次の生理の初日までの期間を生理周期と呼びます。

生理不順とは、生理周期が24日以下になる、または38日以上にまで長引く状態です。

また、3カ月以上生理が来ない状態は「無月経」と呼びます。

初めての生理を迎えてから不順になったり不規則になったりするのは、そう珍しいことではありません。

数年のうちに、少しずつ規則的になります。

今まで規則的に来ていた生理が乱れた場合、その原因の多くは、過労や睡眠不足、ストレス、過度な運動、ダイエットによるものです。

しかし不順が長引いている場合や、長年生理が不規則だった場合は、卵巣機能の疾患や他の疾患が疑われます。

また、何らかの疾患が見られない場合でも、大きな予定が組みにくい、体調管理が難しくなる、排卵のタイミングが掴めないといった問題が生まれます。

お悩みの内容に寄り添いながら治療を提案していきますので、お気軽にご相談ください。

生理不順については、以下のページでご説明しています。

生理不順の検査について

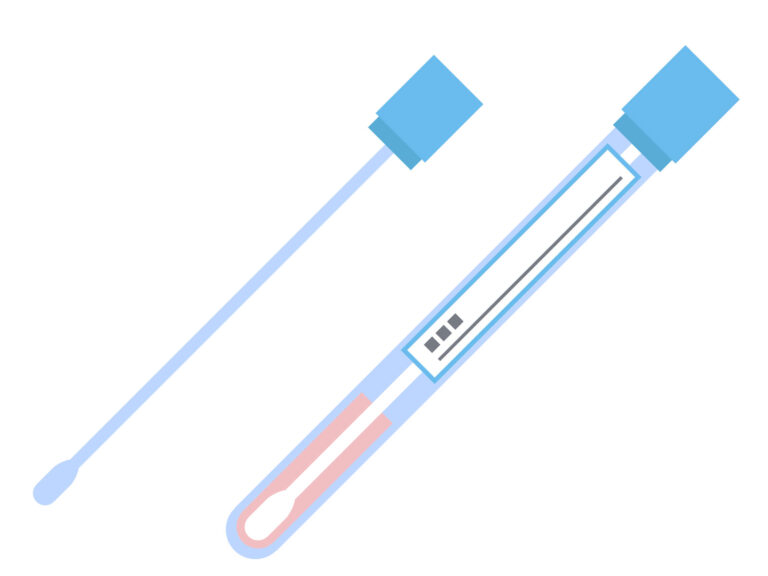

必要に応じて、超音波検査と採血(ホルモン検査)を実施します。採血は、正確な検査結果が得られるよう、生理から2日目~5日目の間に受けて頂くことが理想です。

先に問診と超音波を受けていただき、生理日になってから採血を受けに来院される方も多くいらっしゃいますので、ご安心ください。

思春期の相談

思春期は成人になるための重要な時期です。

思春期は成人になるための重要な時期です。

生理が始まったばかりの数年は、生理周期が乱れやすいのですが、成長とともに安定していきます。

しかしホルモンの変動も大きく、排卵もうまくいくわけではないので、出血が止まらない、生理痛などといった生理時の不調も現れやすい時期でもあります。

生理で何かを諦めたり、登校できずに悔しい思いをしたり、休むことで罪悪感を抱えたりするお子様は多くいらっしゃるかと思います。

当院では、お子様の状態や不調に考慮した治療を行い、充実した学校生活を送れるよう全力でサポートしています。

「診察で何をされるのか……」と不安になっているかと思いますが、基本的にはお話をメインにしています。

検査が必要になったとしても、お腹の上から超音波をあてる超音波検査しか行いません。

リラックスしてお越しください。

不正性器出血

これまで生理が順調で周期的にきていたけれども、生理がまだ来ない時期なのにもかかわらず出血がある状態です。

これまで生理が順調で周期的にきていたけれども、生理がまだ来ない時期なのにもかかわらず出血がある状態です。

原因は多岐にわたります。

子宮や腟の腫瘍や外傷、炎症によるものもありますし、ホルモン分泌の調整が上手くできないことによって出血することもあります。

まずは大きな問題(がんなどといった悪性疾患)による出血ではないことを、確認するのが重要です。

内診や超音波検査、がん検査などで婦人科の病気が心配ない場合には、年齢的な要因、精神的なストレスによってホルモンバランスが崩れることで不正出血が出現しているケースが多いです。

その他、排卵の時期に不正出血が起こることもあります。

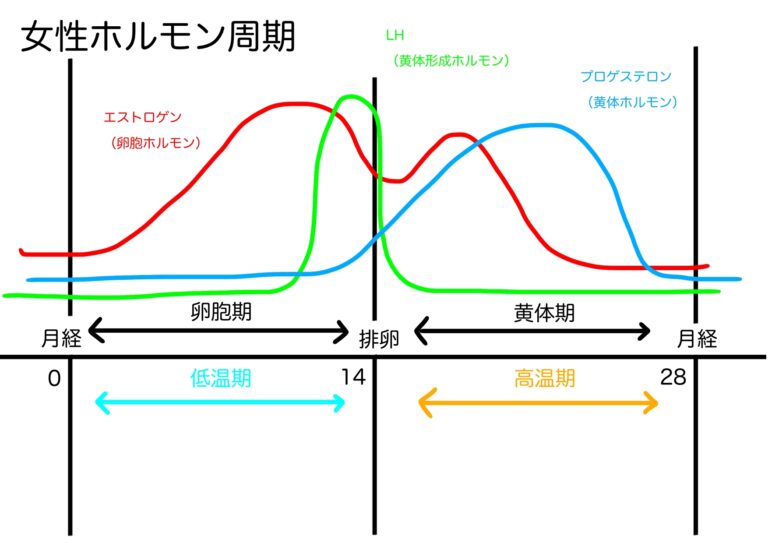

これは、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が排卵前に一時的に増加し、排卵後に低下するからです。

通常であれば、エストロゲンの変化に対応できますが、ストレスなどによりエストロゲンの変化に対応できないと一時的に破綻出血や消退出血が起こり、不正出血が起こります。

国際産婦人科連合(FIGO)ではそれまで使用されてきた不正性器出血の名称を2011年にAUB(Abnomal Ulterine Bleeding:子宮異常出血)と変更しました。AUBの原因の具体例としては、以下のものがあります。

下腹部痛

生理中以外に生じる下腹部の痛みです。

生理中以外に生じる下腹部の痛みです。

ヘソの下から恥骨上部までの下腹部が痛い場合は婦人科疾患が疑われます。

高次施設での手術が必要になる可能性もあるので、お悩みの方は早めにご相談ください。

消化器疾患や泌尿器疾患などの可能性もあるので、早めに受診して原因を特定してもらいましょう。

患者様は当院の連携施設でCT、MRI検査をする事ができます。

超音波で子宮、卵巣に腫瘍性病変を疑った場合にはそれらの精密な検査を受けることもできます。

過多月経

生理の出血量が多い状態です。

生理の出血量が多い状態です。

「1日の出血量が140ml以上」と定義されていますが、

- 普通用ナプキンを1時間に一回以上取り替えないと漏れ出てしまう

- 昼でも夜用ナプキンを付けないともたない

- 経血の中にレバーのような塊が混じっている

などの症状がありましたら、過多月経となります。

生理の出血量は他人と比較しにくいため、貧血と分かってから気付く方も少なくありません。

一時的に貧血の治療を行ったとしても、経血の量が変わらないと、また貧血を起こしてしまいますので、早期に治療を受けるようにしましょう。

過多月経については、以下のページでご説明しています。

おりものの異常

おりものの量や色、臭いは、一人ひとり異なります。

しかし、いつもと違うと感じた場合は、細菌感染や炎症などが起こっているかもしれません。もしかすると、子宮の悪性腫瘍の可能性もあります。

おりものに違和感がありましたら、放置せずに当院へお越しください。

外陰部のできもの

毛嚢炎、毛包炎

外陰部の毛包(もうのう)に細菌が侵入し、感染が起こった状態です。

アンダーヘアの処理をした後や生理中に起こりやすく、赤く腫れたり痛くなったりします。

性器ヘルペス

性感染症の一種です。

お米ほどの水疱が発生します。

女性の場合は外陰部や腟に水疱ができ、水疱が破裂すると潰瘍ができます。

刺激を与えると痛みが現れます。

性器ヘルペスについては、以下のページでご説明しています。

尖圭コンジローマ

性感染症の一種です。

性感染症の一種です。

柔らかいイボが外陰部や肛門の周りに発生し、少しずつイボの数が増えて大きな塊にまとまっていきます。

イボはよく、ニワトリのトサカやカリフラワーと例えられています。

ヒリヒリする痛みやかゆみ、ほてり、性交時痛などの症状が現れます。

尖圭コンジローマについては、以下のページでご説明しています。

バルトリン腺のう胞

腟の入り口にはバルトリン腺があります。

バルトリン腺のう胞とは、この開口部が閉鎖されたことで内部に液体が溜まった結果、のう胞が生じてしまう疾患です。

のう胞に感染が起こると、痛みが現れます。

大きくなった場合は吸引・切開する必要があります。

バルトリン腺嚢胞については、以下のページでご説明しています。

生理前の不調

生理前は、ホルモンのバランスが短期間で大きく揺れ動くので、不調が起こりやすい時期です。

生理前は、ホルモンのバランスが短期間で大きく揺れ動くので、不調が起こりやすい時期です。

また、普段よりイライラしやすく、感情のコントロールも難しくなります。

PMS(月経前緊張症候群)、PMDD(月経前不快気分障害)は、生理の約1週間前から始まる心身の症状で、生理が始まるとともに消失(または軽減)していきます。

乳房の痛みや腹部の張り、腰痛、頭痛、食欲不振、吐き気、むくみなどといった身体の症状や イライラ、不安、抑うつなどの精神的な症状が現れます。

また、PMDDはPMSよりも、精神症状が重く現れるものです。

- 著しく情緒が不安定になる(急に悲しくなる、涙脆くなる)

- 強い怒りや抑うつ、不安感、緊張感、絶望感

- 集中力低下、過食、倦怠感

生理もそうですが、PMSやPMDDも症状が重くなると日常生活・社会生活に大きな悪影響を及ぼします。

会社の重要な会議や大切な取引時にそのような症状が出て本来の力が発揮出来ない、学校のテストや部活の大会で症状が出てしまい思い通りのパフォーマンスができなかったなど辛い気持ちを抱えているかもしれません。

一人で辛い症状、気持ちを抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

PMSとPMDDについては、以下のページでご説明しています。

月経移動

生理を移動したい場合は、生理周期をコントロールすることができます。

生理を移動したい場合は、生理周期をコントロールすることができます。

大きなイベントと生理がかぶらないよう、コントロールするために行われる方法です。

ピルの服用方法を変えると女性ホルモンの状態も変わるので、予定に合わせて生理日を早めたり遅らせたりすることが可能になります。

早めにご相談ください

生理を遅らせるには中用量ピルが、生理を早めるには低用量ピルか中用量ピルが処方されます。

余裕を持ったスケジュールで服用することが大切ですので、できる限りお早めにご相談ください。

早めたい場合は、移動する生理日の前の生理(1カ月前の生理)5日目までにお越しください。

遅らせたい場合は、生理が来る予定日の5日以上前までにお越しください。

月経移動については、以下のページでご説明しています。

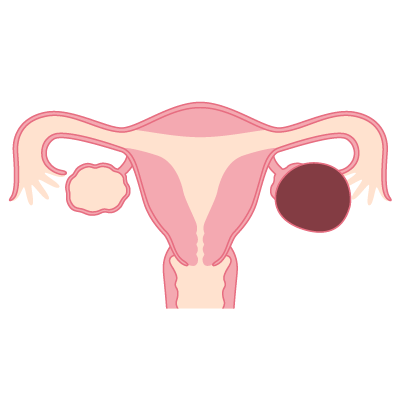

卵巣腫瘍

卵巣にできた腫瘍です。

卵巣にできた腫瘍です。

卵巣腫瘍の種類は色々ありますが、その中で最も多いのは「卵巣のう腫」とされています。

卵巣の中に、サラサラした液体のようなものが溜まることが多いのです。

ほとんどは良性ですが、卵巣がんなどの可能性も考えられます。

内容物がどういう性質なのかによって、疾患名も変わります。

内容物は、サラサラした液体、粘り気のある液体、脂肪や歯、髪の毛といった人間のパーツなど、非常に多岐にわたります。

内膜症による卵巣のう腫の場合、血液が変性してチョコレートみたいな色に変わったものが溜まります。

良性腫瘍でも、閉経を迎えた後に悪性腫瘍へ変わる可能性はあるため、油断は禁物です。

卵巣腫瘍については、以下のページでご説明しています。

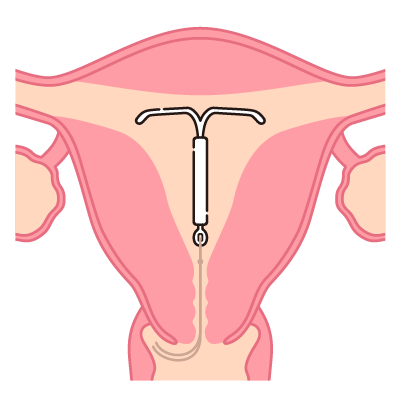

避妊

避妊方法で代表的なものとして、コンドームが挙げられます。

避妊方法で代表的なものとして、コンドームが挙げられます。

しかし途中で脱落する、破損するといったトラブルで避妊に失敗するケースも少なくありません。

「途中でつけ始める」など、誤った装着方法で使用される方も実は多くいらっしゃいます。

アフターピル

避妊に失敗した場合でも、妊娠を防ぐ「緊急避妊」が行えます。

性交後72時間以内でしたら可能で、副作用のリスクもほとんどありません。

効果は高いとはいえ、100%成功するとは断言できません。

ただしアフターピルは、服用が早ければ早いほど、より高い効果を発揮します。

諦めずに、お早めにご相談ください。

アフターピルについては、以下のページでご説明しています。

生理には時に、痛みが現れることもあります。

生理には時に、痛みが現れることもあります。 おりものの状態をチェックし、培養検査を行います。

おりものの状態をチェックし、培養検査を行います。 皮膚も粘膜も存在する外陰部は、かゆみや炎症を起こしやすい部位です。

皮膚も粘膜も存在する外陰部は、かゆみや炎症を起こしやすい部位です。 低用量ピルは、女性が自身の身体を守る避妊法でもあります。

低用量ピルは、女性が自身の身体を守る避妊法でもあります。