性感染症とは

性行為によって感染する疾患です。

性器や泌尿器、肛門、口腔などにウイルスや細菌・原虫などが触れることで感染・発症します。

特に気を付けたほうがいいのは、クラミジアや淋病、カンジダ腟炎、尖圭コンジローマ、性器ヘルペス、トリコモナス腟炎、梅毒、エイズ(HIV)などの感染症です。

これらの感染症は、オーラルセックスやアナルセックス、キスだけでも発症します。

治療はご自身だけでなく、パートナーの2人で一緒に行いましょう。

完治しないと再発する可能性があります。

少しでも心当たりがありましたら、まずは当院へご相談ください。

クラミジア感染症

潜伏期間は3日~7日間です。

腟や咽頭から感染するので、セックスだけでなくオーラルセックスから感染する可能性があります。

クラミジアの原因であるクラミジア・トラコマティスは感染してから1~3週間で子宮頸管炎を発症します。

この経過中に子宮、卵管を通過して腹腔内に上行感染して骨盤腹膜炎や肝周囲炎を起こす可能性もあります。

非常に強い腹痛を起こし、入院治療が必要になる場合もあります。

また、上行感染により卵管に癒着性変化を起こして、異所性妊娠や不妊症などの悪影響を及ぼすこともあります。

妊娠中のクラミジア感染では流産、早産の原因になることもあります。

マイコプラズマ、ウレアプラズマ感染症

淋菌によって発症する疾患で、潜伏期間は2~7日間です。

セックスだけでなくオーラルセックスやキスでも感染することから、近年では喉に感染する方が増加傾向にあります。

米国の調査では多くの健康な女性の腟内細菌フローラにもマイコプラズマ、ウレアプラズマが認められているとの報告もあるので、無症状の方は検査する必要はないとされています。

しかし、気になる症状があれば検査を受けることをお勧めします。

性器ヘルペス

性行為による感染だけでなく、ウイルスが付いたタオルなどに触れて感染するケースもあります。

特に、初めて感染した女性の場合は、症状が強く現れやすいとされています。

治ってもウイルスが体内へ潜伏してしまうので、症状が再発する可能性もあります。

なお、再発した時の症状は、初めて感染した時よりも軽度です。

近年では、若年層の感染者数が増えています。

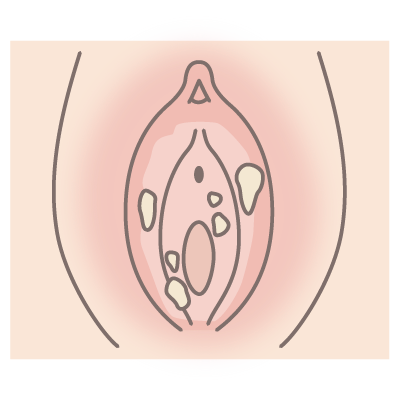

尖圭コンジローマ

ヒトパピローマウイルス6型、11型によって発症する疾患です。

ヒトパピローマウイルス6型、11型によって発症する疾患です。

潜伏期間は長めで、3週間~8ヶ月とされています。

潜伏期間の中央値は2.9ヶ月との報告もあります。

外用薬、冷凍凝固、電気メスでの切除などで治療を行いますが、治療を受けて治癒しても、再発する可能性があるため、コツコツ治療を受け続けていくことが重要です。

カンジダ膣炎

カビ(真菌)である、カンジダ・アルビカンスに感染することで発症します。

カビ(真菌)である、カンジダ・アルビカンスに感染することで発症します。

カンジダは健康な人の身体に存在する菌ですので、普段は腟内で繁殖しません。

しかし免疫力・抵抗力が落ちている時に、感染しやすいのです。

特に、糖尿病患者の方や妊娠中の方、抗生剤を使用している方は発症しやすいので、要注意です。

また、洗いすぎによって善玉菌がいなくなると、発症しやすくなります。

トリコモナス膣炎

トリコモナス原虫によって発症する疾患です。

トリコモナス原虫が腟の中へ入ることで、感染します。

感染すると腟内の自浄作用がうまく機能しなくなるので、他の感染症にもかかりやすくなります。

梅毒

性行為やキス、皮膚や粘膜の傷、輸血などから感染する疾患です。

2010年以後、日本では梅毒の患者数が顕著に増加しているので、注意が必要です。

最近ではクラミジア感染症に次いで日本で2番目に多い性感染症となっています。

エイズ(HIV)

ヒト免疫不全ウイルスがヒトの免疫細胞に感染することで、エイズ(後天性免疫不全症候群)になります。

HIVに感染すると、他の感染症のリスクも高くなります。

HIVに感染していて、かつ代表的な23疾患のいずれかを発症している場合は、エイズの診断が下されます。

感染経路

性行為などの性的接触による感染だけでなく、血液感染や母子感染などでも発症します。

母子感染は分娩だけでなく、授乳を介して感染するケースもあります。

また注射器の共有によって血液感染するケースもあります。

主な症状

2週間ほどの潜伏期間を経た後に、発熱や身体のだるさ、筋肉痛、リンパ節の痛み・腫れ、湿疹などの症状が出現します。

自覚症状を伴わない方もいます、これらの症状が数週間続くと、いったん治まって無症状期に入ります。

無症状期

初期症状が数週間で落ち着くと、次は無症状の期間が数年~10年続くようになります。

この間でもHIVは体内で増え続けていますが、ヒトの免疫機能で症状が抑えられているため、自覚症状が現れないのです。

発症期

指定されている23疾患のうち、1つでも発症するとエイズの確定診断が下されます。

検査と治療

HIV抗体スクリーニング検査を受けていただきます。感染から3カ月以上経つと、正確な検査結果が得られます。

しかし感染してまだ日数が経過していない場合は、正確に診断できないので、再度検査を受けていただくことになります。

HIV抗体スクリーニング検査と、確認検査のどれか一つでも陽性だった場合、HIV感染だと確定されます。

完治はできませんが、エイズ発症を抑える治療を長期間受けていただければ問題はありません。医師の指示に従い、抗HIV薬を適切に飲み続けましょう。

また、エイズを発症しても、必ず命を落としてしまうわけではありません。

その場合でも適切な治療を行い、苦痛を減らしていくことは可能です。

性感染症を防ぐには

体液・粘膜の接触が防げるコンドームは、性感染症の予防において、極めて重要なものです。

コンドームを正しく着けると、感染のリスクは大きく下がります。

また「不特定多数との性行為」や「多数のパートナーがいる方との性行為」は、避けておくと良いでしょう。

感染に自覚できていない場合は、お互い知らず知らずのうちに移し合っている可能性があるので、要注意です。

リスクの低い相手だったとしても、衛生面には気を付けていきましょう。

さらに、屋外での性行為や、生理中の性行為も、感染リスクが高くなるので止めましょう。

性感染症は誰でもなり得る疾患です。

無症状の場合でも、心当たりがあったら速やかに医療機関へ相談しましょう。

早めに治療を受ければ受けるほど、楽に治すことができます。

また、パートナーも同時に治療を始めることも大事です。

徹底した治療を行い、再発と再感染の予防が必要となります。